作文力を鍛えるために、お手軽にできる方法はないかですか?

ありますよ!

この記事では、ノート1冊で作文力と、おまけに漢字も覚えられる方法を紹介します。

その方法は、日記を書くことです!

夏休みなどの、長期休暇を利用して始めるのがおすすめです。

実際に、私の子供たちもこの方法で、少しずつですが、作文力が身についてきました。

どんな方法か、気になるかたは記事の続きをご覧ください。

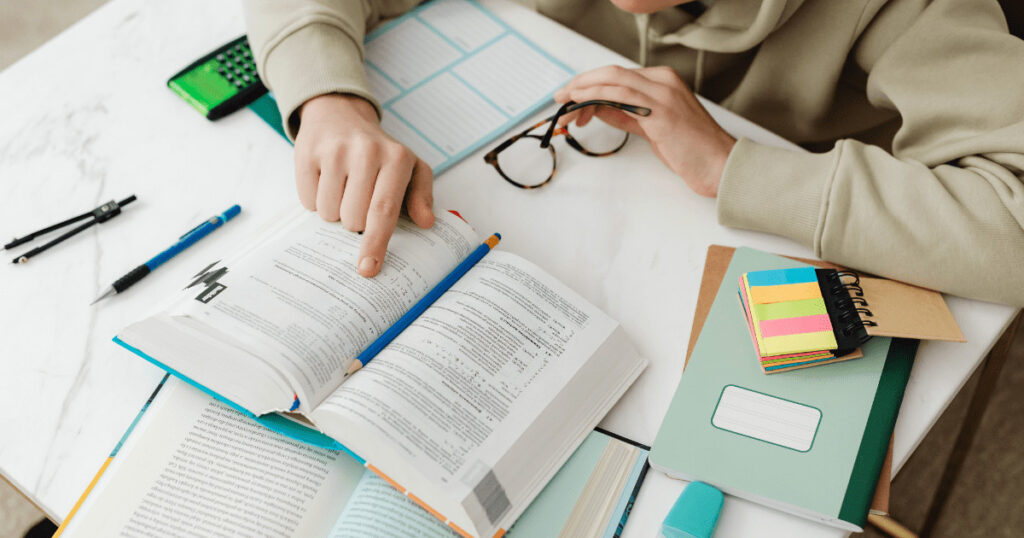

作文力をノートの値段で鍛える方法

ノート1冊の値段で、作文力を鍛える方法は「日記」です。

日記での作文力を鍛える方法は、子供達の学校でも推奨されており、先生も「日記」での作文力向上については、よくお話をされています。

4つのルールを守ることで、日記を書くことで作文力を鍛えることができます。

- 最低、3文書く。

- 原稿用紙の使い方のルールを守る。

- 習った漢字は必ず使用する。

- 必ず、大人が目を通して添削をする

では、なぜこの4つのルールで作文力を鍛えることができるのか説明をしていきます。

最低、3文書く

なぜ、3文なのかというと、3文で「はじめ、なか、おわり」を意識することができるからです。

1文ですと「今日は楽しかった。」だけで終わってしまい、何が楽しかったのかわかりません。

2文でも「今日は、遊園地に行った。とても楽しかった。」となり、遊園地に行って楽しかったということしか伝わりません。

それが、3文になると「今日は、遊園地に行った。そこで、お父さんとジェットコースターに乗った。とても楽しかった。」となり、遊園地の何が楽しかったのかまで伝わるようになります。

作文の構成の基本となる「はじめ、なか、おわり」を意識をすることがてぎるので、日記は最低3文書くことが望ましいのです。

「はじめ・なか・おわり」は作文にとって重要です。

書くときは原稿用紙の使い方のルールを守る

こちらは、そのままのです。日記とはいえ、原稿用紙の使い方を意識することで、原稿用紙の使い方のルールを覚えていくことができます。

そのために、日記を書くノートは原稿用紙スタイルのものがオススメです。

低学年のお子さんには、マスが大きいものを選んであげてください。

書き出しは、一マス空けるなどの基本的なルールは、日記でも使用頻度が高いですが、よく間違えるポイントでもあります。

普段から、そういった基本的なルールを実際に使用することで、作文を書くときに困りまりにくくなるはずです。

習った漢字は必ず使用する

これが、一石二鳥のポイントです。

漢字は、使わなと忘れていきます。

あなた自身も、スマホに慣れすぎて、咄嗟に漢字が書けないことはありませんか?

私はよくあります。

ですので、習った漢字は、意識をして使ったほうがいいのです。

でも、漢字練習は大変。

そこで、役に立つものが「日記」です。

作文の練習と漢字を使う習慣を、1回で合わせてできるので、効率がいいですよね?

実際に、この方法で私の子供たちは、日記を始める以前よりも、漢字が書けるようになりました。

必ず、大人が目を通して添削をする

これは、間違いをすぐに訂正するために重要です。

添削ポイントは少なく「上記のルール3つを守っているか」だけです。

せっかくのルールですが、守られていなければ何のためにもなりません。

ですので、書き終わったら、日記を見せてもらい添削をしてあげてください。

もし、原稿用紙の使い方に不安を感じるかたは、こちらの本がおすすめです。

中学生向きですが、とても分かりやすく書かれていました。

日記でおすすめのテーマ

高学年になると、「日記」を親に見せたがる子は少ないはずです。

そこで、普通の「日記」ではなく、テーマを出してそれについて、書いてもらうことをおすすめします。

おすすめのテーマは下記の通りです。

- ペットの観察日記

- 漫画を含めた読んだ本の感想

- 芸能ニュースも含んだ、ニュースで気になったこと

- 気になった新聞記事について

日記に見えないものもあるけど、どうして?

それは、中学生以降のためです。

ペットの観察日記

ペットの観察日記は、まさにそのままですのです。

ペットととの日常を、イラスト付きの絵日記にしても、面白いかもしれませんね。

漫画を含めた読んだ本の感想

読んだ本の感想もそのままですが、これは読書感想文の練習をしたいわけではないので、とにかく書いてもらうことが重要になります。

ですので、漫画でもいいので、読んでどんなところが面白っかた、このキャラクターのこんなところが好きなどといった、軽い感じで書いてもらと、続けやすくなります。

芸能ニュースも含んだ、ニュースで気になったこと・気になった新聞記事について

では、最後にまとめて「ニュース」と「新聞記事」の理由を説明します。

この2つは、いずれ書くことになる小論文を意識しています。

私の出身県では、高校受験の推薦枠で小論文・一般入試で作文があります。

小論文・作文対策として、私が中学生時代に、家庭教師の先生から勧められたのが「ニュース」「新聞記事」の気になったものを選び、それに対する自分の考えと世の中の考えをまとめることでした。

理由としては、「小論文は慣れと情報がなければ書けない」とのことです。

ですが、これは中学生の話です。

小学生には難しいので、芸能ニュースや流行していること、興味の持てたものについて、なぜ興味があるのかや感想を書いてもらうのがいいと思います。

ニュース・新聞を見る習慣がつくので、中学生以降の社会科の時事問題にも強くなれるはずです。

子供向けの新聞もあります。子供向けの新聞が気になる方は、朝日小学生新聞は中学受験に最適?デジタル版も?料金は?お試しは?休刊日は?お試しをしてみました!をご覧ください。

日記の三日坊主対策

「日記」において、三日坊主は天敵です。

私自身もですが、子供たちもなかなか続かず大変でした。

そこで、私が取った対策は、期間を決めるです。

例えば、金土日だけ書くや長期休暇中のみ書くようにするです。

思いのほか、期間をくぎることで終わりが見えるためか、その期間は真面目に取り組んでくれました。

合わせて使いたい作文力ドリル

日記だけでは不安なあなたには、一緒に使用して効果を高めるための、作文力ドリルを2つ紹介します。

『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』

かんき出版から発行されている『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』。

こちらは、監修者である、安藤英明さんが、作文が苦手な子供たちの声を、参考にして作られたドリルです。

このドリルの特徴は、

- 学年を問わず使える

- ゲーム感覚で語彙力を鍛えられる

- 接続詞に強くなる

- ダウンロード特典で繰り返し学習できる になります。

実際に、使用した感想は「楽しく学べるドリル」だなと思いました。

特徴にもあるように、ゲーム感覚で語彙力を伸ばせるので、兄弟で競い合いながら取り組むことができました。

使用した当時1年生だった下の子も、すべての漢字にふりがながついているので、無理なく取り組むことができたようです。

ただ、言葉が思いつかなっかたときのために、国語辞典は用意しておいたほうがいいです。

辞書で言葉を探すのは、早い者勝ち感があって面白かったよ!

大人も、意外と思いつかな文字数の言葉があるので、親子で一緒に取り組むことがですます。

『作文力ドリル』シリーズ

学研プラスから発行されている、『作文力ドリル』シリーズ。

そのシリーズ『作文の基本編 小学低学年用』を紹介します。

このドリル特徴は、

- ストーリーを進めながらの学習

- イラストから自分で考えて書く

- 文章を4段階に分ける構成で書きやすく になります。

実際に、使用した感想は、「イラストのストーリーを読みながら、文を書き進めるのでストーリーを楽しみながら学習することができるな」です。

しかし、1つ前に紹介したものと違い、いきなり文を書いていくので、1年生には難しいように感じました。

ですので、まず先に『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』を使用してから、『作文力ドリル 作文の基本編 小学低学年用』を使用することをおすすめします。

『小学1年生から論理的に書ける「三文作文」練習帳』

日記なんて無理!とういお子さん向けの練習帳です。

小1レベルから徐々に上がっていくので、低学年からも取り組みやすくなっています。

レベルが上がるごとに、三文から四文といった具合に、文の数も増えますが、この文ではこんなことを書いてといった内容が書いてあるので、無理なく進めることができます。

イラストを見て文を書く問題は、同じイラストがレベルが上がるごとに毎回出てくるので、どんどん文が詳しく書けていることが自信に繋がるはずです。

作文が苦手な上の子が、これが一番継続できています。

まとめ

作文力をノートと1冊の値段で、漢字もあわせて覚えられる方法は「日記」です。

必ず、日記は添削をしてください。

普通の日記を見せたくないお子さん向けのテーマは、

- ペットの観察日記

- 漫画を含めた読んだ本の感想

- 芸能ニュースも含んだ、ニュースで気になったこと

- 気になった新聞記事について です。

三日坊主対策におすすめの方法は、期限を決めて終わりを設けることです。

日記だけでは、不安かたにおすすめのドリルは、

- 『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』

- 『作文力ドリル』シリーズ です。

ぜひ、4つのルールを守りながら、日記での作文力向上に取り組んでみてください。